Продолжение. Начало в №№26–29

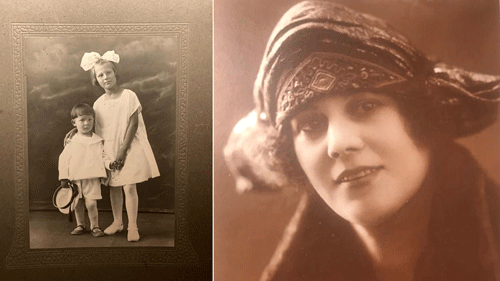

В доме всё сверкало чистотой и порядком. Это было достижением Матрёны Николаевны – жены С. С. В семье было двое детей – девочка Нина, примерно на год моложе меня, и мальчик Гена, чуть младше. Вполне естественно, что и мальчики, и мы с Ниной дружили. Забор между дворами был из продольных брёвен, и в щели мы могли видеть друг друга и договариваться о встречах. У мальчиков были свои игры. Гена был очень тихим, в отличие от активного и инициативного Вади. Помню только, что они, как и большинство мальчиков, любили гонять обручи от бочек, держа их согнутыми проволоками.

Мы с Ниной на пустыре играли в «принцесс». Материнские халаты, шляпы, шарфы и прочее служило реквизитом. В этих играх были разные роли – принцы, принцессы, ведьмы и пр.

Играли мы и в классики, и в мяч. Часто вечерами в играх с мячом принимал участие и отец. Мне кажется, что тогда у нас впервые появились диковинная игра пинг-понг – настольный теннис. А ещё мы собирали стёклышки, как теперь собирают фантики, – до революции в обиходе была красивая посуда, и её обломки были желанной находкой и гордостью.

И мальчики, и мы с Ниной жили дружно и редко ссорились. Когда мы уехали из Читы, связь между нами была потеряна (ниже скажу почему).

В 1969 году по пути в Дарасун мы (я, Нина Белявская и Вадя) останавливались в Чите и жили там около полутора суток. Прошлись по Большой (теперь уже улица Ленина, конечно), нашли «остатки» дома Цема и стали искать родную Енисейскую улицу. Искали её долго, видимо, потому что раньше вблизи от нас был скит, его ликвидировали, что-то перепланировали, а прохожие про такую улицу не слышали. Но какой-то старожил сказал, что теперь это улица называется улицей Забайкальского Рабочего, и мы нашли и нашу улицу, и наш дом, и дом Грицев.

Наш дом был весь заколочен, в нём шёл капитальный ремонт. Видимо, это была классическая коммуналка, даже выход из мезонина был выведен прямо во двор. Дом Грица, правда, был не так ухожен, но имел вполне приличный вид, окна были открыты, и в одно из них глядела молодая женщина. Мы осведомились о Грицах, и в окно выглянула Нина (вылитая Матрёна Николаевна). Встреча была замечательная, Нина нас сразу узнала, но никак не могла постичь, как это Вадя такой высокий, а я маленькая, когда в детстве всё было наоборот. В этой семье произошли большие перемены. Степан Степанович в конце 30-х годов был арестован, вернулся из ссылки где-то в конце 40-х совершенно больным человеком и вскоре умер. Гена погиб на войне. Нина окончила в Иркутске медицинский институт, работала всю жизнь стоматологом в железнодорожной поликлинике Читы, вышла замуж за иркутянина Петра Андриановича – хлебосольного и приветливого человека, в этом мы имели случай убедиться. У них замужняя дочь (живёт в Абакане) и сын Гена. Мы видели жену Гены (это она был в окне) и сынишку. Но Гена разошёлся с женой, женился вновь и жил на Камчатке. Пётр Андрианович отказался от сына и не поддерживал с ним связь, а Нина тихонько всё-таки переписывалась с сыном. Мы хорошо и интересно провели у Нины вечер. Нина спустилась в подпол (забытое понятие!), извлекла оттуда припасы и нас угощали забайкальскими кушаньями.

В 1969 году магазины в Чите были абсолютно пусты (а я-то мечтала поесть омуля и кету!), и я поняла – жители вели натуральное хозяйство. Пётр Андрианович рыбачил и охотился. Добыча коптилась и консервировалась. Собирали грибы, солили и мариновали, собирали ягоды. Что-то выращивали у себя в саду и во дворе. И Нине и П.А. выдавали какие-то пайки. С 1969 года наша связь с Ниной возобновилась, и мы активно переписывались.

Вскоре Нина и П.А. продали свой прекрасный дом и переехали в Киргизию во Фрунзе (Бишкек). Им надоели холода и трудности с топливом (в нашу бытность в Чите проблем с топливом не было – черемховский антрацит и обилие дров), отсутствие продовольствия и т.п. В Киргизии они купили дом, и Нина восхищалась тем, что во дворе у неё росли фруктовые деревья, а на рынках было обилие мяса, овощей и др. Но они не прижились там, так как климат был вреден П.А. Он плохо себя чувствовал, и они опять продали дом и вернулись в родные края, поселившись в Иркутске и купив там (со многими трудностями) кооперативную квартиру. Вскоре П.А. умер. Нина осталась одна, она очень горевала и стала болеть, но часто ездила к дочери в Абакан, к сыну в Петропавловск-Камчатский и в Читу к многочисленным друзьям. Года четыре назад она, такая аккуратная, перестала отвечать на мои письма. Все мои попытки связаться с Геной и узнать, что с Ниной, не привели к результатам. Думаю, что её не стало.

После этого большого отступления, заканчивая описание мирного периода нашей жизни в Чите, хочу написать о том, как отец однажды взял меня с собой в командировку на Байкал. У отца был служебный вагон, у которого вместо тамбура была площадка, естественно, огороженная, получилось что- то вроде терраски с великолепным обзором. Вагон прицепляли или к концу состава, или к паровозу. Мы вот так и ехали – паровоз и вагон. Это была моя первая встреча с Байкалом. Был яркий летний день – синяя гладь озера, великолепные берега, сопки, скалы, тёмные пади. До сих пор не пойму – действительно ли в одной из падей я видела медведя, или это моё воображение. Хотя в падях были малинники, и неудивительно, если в одной из них бродил медведь, места ведь тогда были дикие, необжитые. Практически всё время поездки я была на «терраске», и огромное впечатление от виденного сохранилось на всю жизнь.

Я выше сказала про «мирный период нашей жизни в Чите». Думаю, что для взрослых он был куда короче, чем для нас, детей. С какого-то времени я стала слышать тревожные рассказы отца об арестах сослуживцев. Речь шла о «царских спецах». Отец часто ездил в командировки в Москву. Там он, безусловно, виделся со своим однокашником и большим другом Горбушиным Борисом Петровичем. Это был очень умный, честолюбивый, дипломатичный, ориентирующийся в обстановке человек. Он уже тогда занимал пост директора НИИЖС (Научно-исследовательский институт жилищного строительства), а когда я в 1943 году с ним познакомилась, он был профессором и заведовал кафедрой в МИСИ (Московский инженерно-строительный институт). Конечно, тогда из Москвы было многое виднее, и я уверена, что именно Горбушин посоветовал отцу оставить Забайкалье, где все были наперечёт, и перебраться в Москву, в чём он очень содействовал отцу.

Таким образом, мы покинули Читу. Наш отъезд напоминал самое настоящее бегство. Нам (мне и Ваде) было строго-настрого запрещено говорить кому-либо об отъезде, поэтому-то наши друзья и «потеряли» нас. Уехали мы не сразу в Москву, был ещё промежуточный этап – станция Иннокентьевская (в 20–40 км от Иркутска), где с октября 1930 по июнь 1932 г. отец был помощником директора Иннокентьевского техникума путей сообщения.

Чем был вызван этот промежуточный этап, какими соображениями, я не знаю. Иннокентьевская уже тогда была большой станцией со многими службами, посёлком, расположенным по обе стороны железнодорожного полотна, и виадуком, соединяющим части посёлка. (Сейчас это уже пригород Иркутска – Иркутск II – Сортировочная).

Мы получили казённую квартиру в железнодорожном доме (адрес: Иннокентьевская, казённый дом №17), в котором были две совершенно изолированные квартиры, входы в которые располагались в противоположных торцах дома. Квартира была вполне благоустроена – водопровод, тёплый туалет и ванна, электричество, конечно, печи. По сравнению с читинской, квартира была маленькая – три небольшие комнаты, кухня, но и нас было всего пятеро – бабушка была с нами. Зинаида осталась временно в Чите и присоединилась к нам только в Москве. Две комнаты выходили окнами в сад. В той, что поменьше, жили мы с Вадей и бабушкой, во 2-й была спальня родителей. В самой большой комнате была столовая; эта комната и кухня выходили окнами в довольно обширный двор, где находились сараи и амбары, принадлежащие двум квартирам. Был ещё «парадный» вход и светлая прихожая. Вход вёл из сада; мы им никогда не пользовались, а через калиточку из сада выходили во двор, где крылечко вело в сени и кухню; прихожая была использована в качестве холодной кладовки.

Дом фактически стоял в большом саду. Прямо в окна «глядела» черёмуха и яблони. Эти деревья росли и в других частях сада, где были берёзы, боярышник, какие-то другие кусты, были поляны, поросшие полевыми цветами и разнотравьем. Я очень любила этот сад и в Москве долго его вспоминала. Сад был перегорожен штакетником, половина относилась к нашей квартире, вторая половина – к соседней. Весь участок – сад и двор – был обнесён мелким забором типа штакетника, только с высокими дощечками. Мимо забора проходила дорога, за ней довольно широкий пустырь, поросший бурьяном (дом стоял на окраине посёлка), а затем железнодорожное полотно. Шум поездов не очень беспокоил, так как расстояние было значительным, и даже этот шум создавал какое-то состояние уюта и надёжности. За железнодорожной линией начиналось огромное поле, в самом конце которого виднелся Иннокентьевский монастырь. Он был уже закрыт, но нужно сказать, что в Восточной Сибири, и особенно в Забайкалье и на Дальнем Востоке, св. Иннокентий был очень почитаем.

Вся мебель была перевезена из Читы, за исключением цветов. Я уже говорила, что в Чите у нас было много комнатных цветов – два больших олеандра в деревянных кадках. Прекрасное растение с красивой листвой и великолепными, с одуряющим ароматом розовыми цветами. Два-три больших фикуса, тоже в кадках, в большущем горшке амариллис, несколько горшков с бегониями. Я вспоминаю, что в квартирах читинцев было много цветов, видимо, долгая зима и зимний мрак вызывали потребность иметь цветы в доме.

Быт в Иннокентьевке был трудным. Чтобы «добыть», «достать», а не купить продукты, нужно было ходить через виадук в ту часть посёлка, где был рынок и какие-то магазины, а иногда и ездить в Иркутск. Сладкого не было совсем, и отец, когда бывал в командировке, привозил из Москвы конфеты.

В Иннокентьевке мы попали в совершенно иную, чем раньше, среду обитания, достаточно недружелюбную, если не сказать враждебную. Я не помню, чтобы мы отмечали так, как в Чите, праздники. Если это и делалось, то потихоньку и потому, что вокруг было много любопытных и не очень дружественных глаз. Когда я или Вадя выходили во двор, то Васька Кислов, мальчишка чуть старше меня, с красной толстой рожей, дразнил нас, называл «интеллипупными»: я – «интеллипупная», Вадя – «интеллипупный». На меня это наводило ужас. Помню, бабушка мне тогда говорила: «Не обращай внимания. Делай вид, что к тебе это не относится. Никак не реагируй, не вступай ни в какие объяснения. Соблюдай дистанцию». Это был мудрый совет, и он помог. Васька, живший за нашим забором в двухэтажном доме для рабочих железной дороги, скоро перестал нас преследовать, видимо, ему это надоело.

Продолжение следует…